Am 13. April 2012 ist eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern nach Osterode am Harz gefahren, um sich von Susanne Wessel, Beate Köbrich und vier Altmediatoren als Schülerstreitschlichter ausbilden zu lassen. Innerhalb von 6 Tagen haben wir eine ganze Menge über den Umgang mit Konflikten gelernt.

Zunächst haben wir unterschiedliche Übungen zum Kennenlernen durchgeführt, um anschließend in schon fast vertrauter Gruppe die Struktur der Mediation kennenzulernen. Bei einer Mediation gibt es fünf Phasen der Konfliktlösung, die wir uns Schritt für Schritt erarbeitet haben um sie dann in Rollenspielen umzusetzen.

Darüber hinaus haben nicht nur gelernt. Es gab auch ein wenig „Freizeit“, die wir in einem gemeinsamen Ausflug mit Geocashing und einem Picknick gestaltet haben. Am vorletzten Tag bekamen wir von Maik Rauschke (Medienpädagoge) interessante Einblicke in das Thema „Cybermobbing“.

Im Laufe des Tages haben wir hierzu verschiedene Themenbereiche vertieft und uns für unsere künftige Arbeit Ziele im Umgang mit Konflikten im Internet erarbeitet. Wichtig war uns hier vor allem Zivilcourage zu zeigen.

Die Ausbildungsphase endete mit einem persönlichen Feedback unserer Ausbilderinnen.

Unser persönliches Fazit:

In diesen sechs Tagen wurden viele Erfahrungen gemacht und neue Freundschaften geschlossen. Die Gruppe war super und wir haben uns alle toll verstanden. Wir werden unsere neu erworbenen Kenntnisse umsetzen und hoffen euch zukünftig in Konfliktsituationen helfen zu können.

Hinweise zur Erreichbarkeit: In wenigen Tagen werden wir auch über Facebook erreichbar sein.

Marjenn Barré und Laura Pozzato, 9F1

alle gut drauf? die Karten werden's zeigen Stress! Mediation vor laufender Kamera

Markt der Ressourcen... ...was fehlt mir noch??

Expertengespräch: Mediaton online, geht das??? keine Angst vor großen Hunden!!

|

2025

2024

2023

2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Eindrücke 2011 2010 |

Patenschüler im Schuljahr 2018/19

| Klasse | Klassenlehrer | Patenschüler |

| 5FL1 | Frau Mülle/ Frau Heinemann | Franca Hartwig Merle Bley Vanessa Paschkowski |

| 5FL2 | Frau Koch/ Frau Chant-Alexander | Bennet Speh Kimberly Klönne Charlotte Kunze Pia Reimann |

| 5FL3 | Frau Gläser/ Frau Lüders | Kerstin Eichenlaub Justine Richter Leandra Voges Maya Pracht Isabel Bittner |

| 5FL4 | Herr Chant / Frau Raeth | Nina Cassebaum Philippa von Wallmoden Kira Brandes Lenny Neufeld |

| 5FL5 | Frau Schönfeld / Frau Grothe | Aleyna Durmus Cara Mittendorf Rebecca Klar |

| Klasse | Klassenlehrer | Patenschüler |

| 5FL1 | Frau Peter / Frau Müller | Sebastian Biel Kim Felten Gesa Morfeld Annika Schrader Chiara Härtel |

| 5FL2 | Frau Fischer / Frau Ammon | Jan Niklas Lohse Daniel Glufke Julia Dahms Pauline Loose Nadine Müller |

| 5FL3 | Frau Menzel / Frau Zühlsdorf | Julius Grau Zoe Rama Karina Makelko Gina Klußmann Sarah Semke |

| 5FL4 | Frau Kettenring / Frau Hinsching | Leon Homann Max Lüer Jessica Fleischer Melissa Schaare Kiara Twickler |

| 5FL5 | Frau Goosmann / Herr May | Nina Meier Michelle Hagenstein Lotta Nonnenmacher Samira Laudi |

Paten im Schuljahr 2015/16

| Klasse | Klassenlehrer | Patenschüler |

| 5FL1 | Herr Gerhold / Frau Mülle | Marie Nowak Henrike Straten Daniel Stumpe Pauline Koch |

| 5FL2 | Frau Goosmann / Herr May | Paula Ruhm Sophie Schmitt Pia Brandhorst |

| 5FL3 | Frau Fischer / Frau Schulte | Svenja Dickel Louisa Conradi Leonie Grote |

| 5FL4 | Frau Kettenring / Frau Hinsching | Olivia Grunda Marleen Strömich Lea Steinbach Judith Franz |

| 5FL5 | Frau Kwasniok / Frau Jekel | Jonas Glufke Luisa Affeldt Jannike Wassermann Ole Slesak |

| 5FL6 | Frau Köbrich / Frau Poggemann | Dogukan Hizir Yaren Cici Rümeysa Özbek Selinay Mercanoglu |

| Klasse | Klassenlehrer | Patenschüler |

| 5F1 | Frau Klattenberg / Herr Schulz |

Isabell Sorge |

| 5FL1 | Herr Graser / Frau Bornmann | Marie Gieler Hanna Sievers Leonie Grothe |

| 5FL2 | Herr Beims / Frau Raeth | Tim Brömer Louisa Kotschy Ann-Christin Lohse |

| 5FL3 | Frau Allert-Gatzen / Frau Lüders | Alexis Drescher Max Karnowski Maximilian Armbrecht |

| 5FL4 | Frau Koch / Frau Chant-Alexander | Katrin Szymanski Melike Yüksel Greta Fleischauer Natalie Klingebiel |

| 5FL5 | Frau Grothe / Frau Schönfeld | Lea Baldczus Louisa Michel Amelie Morgan Catalina Heieck |

Seit dem Schuljahr 1999/2000 gibt es am Gymnasium Salzgitter - Bad das Patenprogramm.

Es begann mit der Idee, den neuen Schülerinnen und Schülern eines jeden Schuljahres, damals Klasse 7, die Eingewöhnungsphase in ihrer neuen Schule zu erleichtern.

Pro Klasse wurden mindestens 2-3 Schüler/Innen ab Klasse 10 eingesetzt.

Seitdem die Schülerinnen und Schüler bereits in Klasse 5 zu uns an das Gymnasium kommen, ist die Unterstützung durch die Paten noch notwendiger geworden.

Die Erfahrungen aus den Patenprogrammen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Patinnen und Paten gut auf ihre besondere Aufgabe vorbereitet und auch während des laufenden Programmes angemessen betreut werden müssen.

Sie werden deshalb in einer Arbeitsgemeinschaft und einem Blockseminar ab dem zweiten Halbjahr der 9. Klasse mit Elementen aus der Jugendgruppenleiterausbildung für diese Arbeit befähigt.

Desweiteren macht jede Bewerberin und jeder Bewerber in einem Bewerbungsschreiben deutlich, aus welchen Beweggründen er/sie am Patenprogramm teilnehmen möchte.

Wünschenswerte Eigenschaften:

1. Durchsetzungsfähigkeit:

- Mut, sich einer Klasse entgegenzustellen

- sprechen vor einer Gruppe

- Organisatorische Fähigkeiten

- Kreativität und Spontanität

2. Zuverlässigkeit:

- Bereitschaft, sich auch außerhalb des Unterrichts zu engagieren

- Teamfähigkeit

- Konfliktfähigkeit

- Selbständigkeit

- Durchhaltevermögen (mindestens 1 Schuljahr dabei zu sein)

- Regelmäßige Teilnahme an der Paten - AG

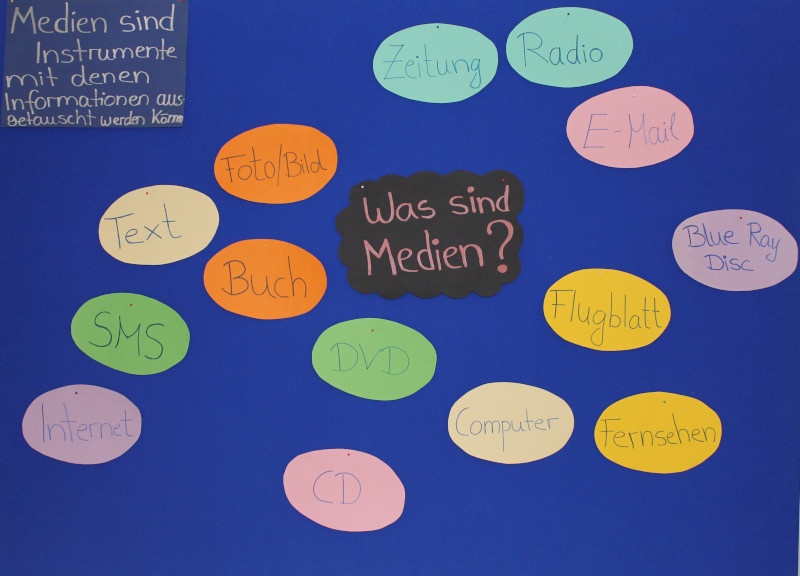

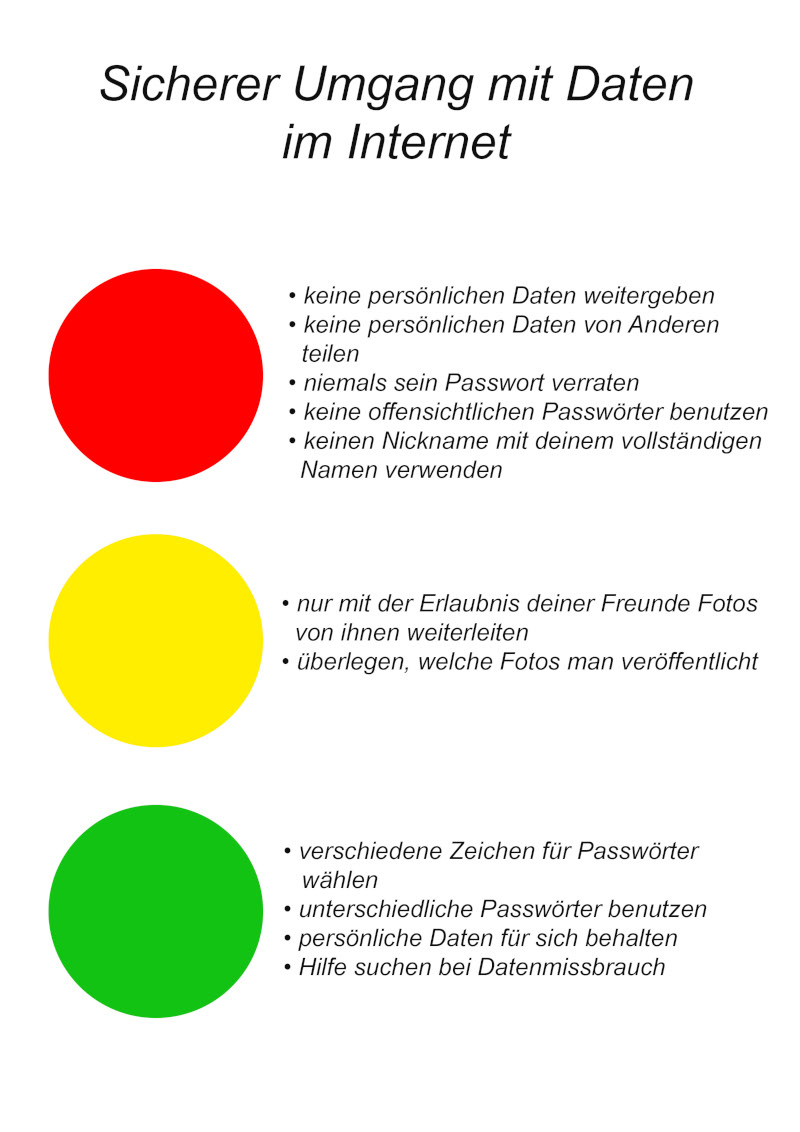

Computer ja - Mediensucht und Mobbing nein. Wie soll man Medienkompetenz fördern und gleichzeitig vor den Gefahren durch Smartphone, Social Media und Co. schützen?

Zwei Tage lang bieten Fachleute unterschiedliche Workshops an, die den SchülerInnen dabei helfen können, neue Medien sicher anzuwenden, ohne sich selbst oder andere zu gefährden.

Die Themen umfassen unter anderem Mediensucht, Sexuelle Belästigung im Netz, Datensicherheit und Cybermobbing.

Im Rahmen der Medientage veranstalten wir Vorträge von externen Fachleuten, um Eltern, Lehrer und weitere Interessierte zu sensibilisieren und zur Zusammenarbeit einzuladen.

Im Kindersicherheitstraining findet eine intensive Auseinandersetzung mit den am meisten vorkommenden „Straftaten“ statt, die im Kindesalter eine wesentliche Rolle spielen. Dabei werden unterschiedliche Fragen behandelt, beispielsweise was eine Straftat überhaupt ist (z.B. Beschädigung von Schulmobiliar, Schmierereien mit Eddings, „kleinere“ Diebstähle bei Mitschülern, Erpressung) aber auch, wie ich es vermeiden kann, selbst zum Straftäter zu werden.

Wir sprechen über das Thema „ Geheimnisse“ : Was sind gute, was schlechte Geheimnisse? Was darf oder muss unbedingt an Eltern, Lehrer oder andere Erwachsene vertraute Personen weitergegeben werden?

Auch wird es einem kleinen Exkurs zum Thema „Drogen“ geben, z.B. wie sie aussehen, wie sie erkannt werden können und wie einige Drogen wirken. Der Aufbau des Kurses ist durch viele Partner- und Rollenspiele gekennzeichnet. Die Kinder werden dabei sensibilisiert, mögliche Gefahrenquellen zu Hause, in der Schule und auf dem Schulweg, im Freundes- und Bekanntenkreis rechtzeitig zu erkennen, sich zu schützen und gegebenenfalls richtig zu wehren. Die Kinder sollen die Kräfte ihres eigenen Körpers besser kennenlernen und einschätzen können. Dieses wird in kleinen Selbstbehauptungsübungen geübt, um sich in möglichen Gefahrensituationen selber schützen zu können.

Das Training wird mit einem erfahrenen Trainer durchgeführt.